Rotterdam: il ruggito della Tigre

di Andrea Crozzoli

È al 146 della Schiedamse Vest, piccola stradina di Rotterdam a pochi passi dal Cinerama della Westblaak, che si trova l’Hopper Coffee. Un piccolo ed accogliente locale dalla calda e gioviale atmosfera. Luogo molto informale con delle magnifiche zuppe bollenti ed eccellenti bruschette su croccanti fette di pane appena sfornato dopo essere stato impastato davanti ai nostri occhi. È una delle soste obbligate durante le intense proiezioni dell’International Film Festival di Rotterdam.

Purtroppo, per il secondo anno

consecutivo, anche la 51ma edizione è stata costretta dalla pandemia a

svolgersi in remoto. Questo ci ha privato, oltre che dell’Hopper Coffee, anche di quell’allure

percepibile solo in presenza, con il calore del pubblico in sala, gli incontri

con gli autori, i lavori di giuria, etc etc.. Fortunatamente, nonostante il

distanziamento imposto, l’esaustiva sezione ufficiale Tiger Competition ci ha permesso, rimanendo (purtroppo) seduti a

casa propria, di effettuare un emozionante, variegato e alquanto esaustivo giro

del mondo attraverso le quattordici anteprime mondiali selezionate, di giovani

autori alla prima o seconda opera.

L’altro aspetto, infatti, di

notevole interesse a Rotterdam è la vocazione verso il cinema giovane, verso le

promesse del futuro, che ci permettono di comprendere dove le nuove sensibilità

stanno portando l’arte del cinema. Per questo 2022 possiamo sicuramente

affermare che il cinema, presente al 51mo IFFR, nel suo complesso, ha stretto

un legame sempre più forte con la realtà, col mondo che ci circonda. Non è un

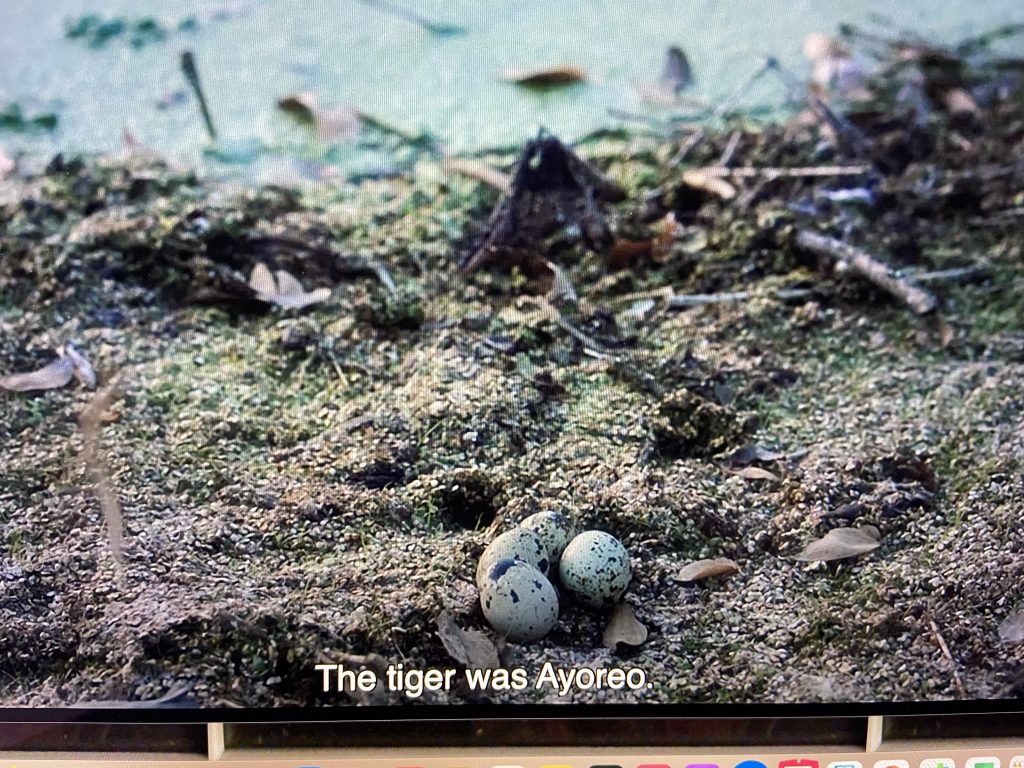

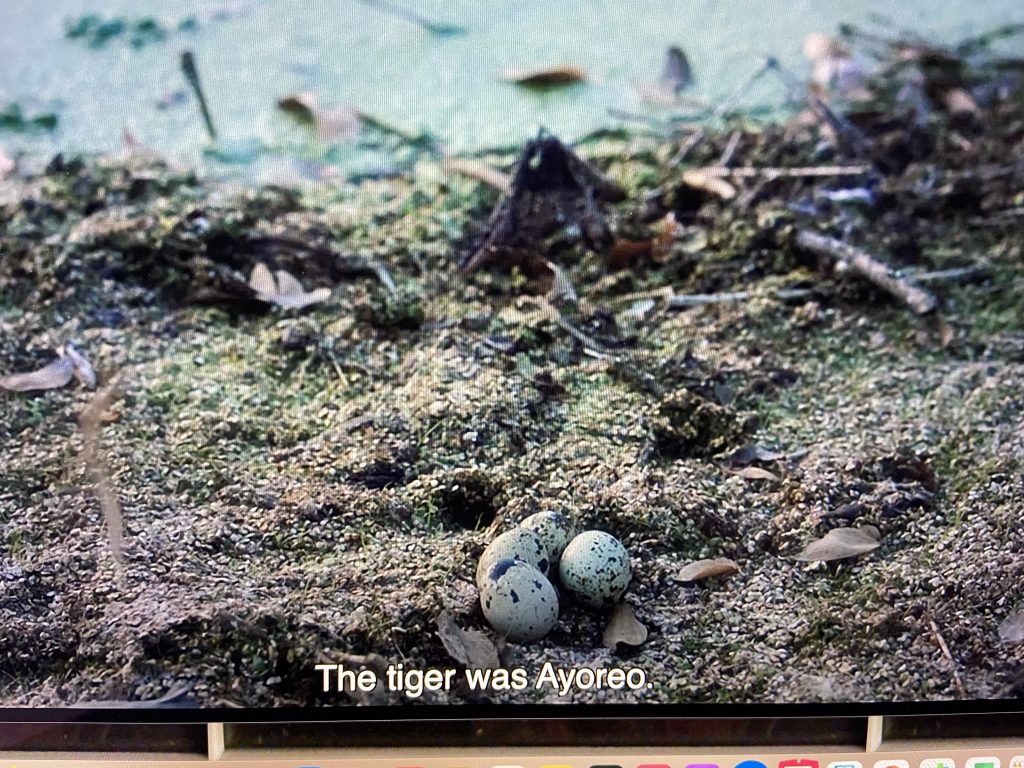

caso che il film vincitore del 51mo International Film Festival e del

prestigioso Tiger Award (comprensivo

anche di € 40.000) sia andato al bellissimo lavoro proveniente dal Paraguay EAMI

della regista Paz Encina che, dopo sedici anni dal premio Fipresci vinto a

Cannes con Hamaca Paraguaya, ritorna sugli schermi con questo potente,

poetico lavoro sulla lenta ma inesorabile sparizione del popolo Ayoreo. Siamo

in uno degli ultimi lembi di foresta rimasta nella regione del Chaco in

Paraguay che, secondo uno studio dell’Università del Maryland del 2013, subisce

il più alto tasso di deforestazione al mondo. Questa catastrofe umana,

ambientale e culturale viene raccontata in Eami (che nella lingua degli Ayoreo

ha il doppio significato di ‘foresta’ e di ‘terra’ inteso come mondo) con

incredibile tatto e con grande senso poetico. La popolazione locale, i bambini,

le donne sono ripresi con incredibile sensibilità dalla Encina. Dall’altra

parte gli invasori, restano sempre fuori campo, fuori inquadratura; di loro

udiamo gli spari dei fucili, l’abbaiare feroce dei cani, il crepitio della

foresta che brucia. Questa scelta registica crea nello spettatore un senso di

maggiore inquietudine nei confronti di un nemico feroce, che udiamo senza

vedere. Assistiamo così coscienti e impotenti, ma non per questo meno

colpevoli, alla distruzione degli Ayoreo, di un pacifico popolo dalla profonda

cultura ancestrale. La narrazione della Encina rimane costantemente limpida,

pulita, profondamente poetica ma anche senza sconti pur nella sobrietà delle

immagini che toccano così ancor più le corde dell’indignazione per questo

inutile scempio. E la giuria ha giustamente premiato questo sincero lavoro,

terminando così la motivazione: “Questo

film ci ha dato l’opportunità di sognare e allo stesso tempo la possibilità di

svegliarci.”.

Su questa linea di narrazione

della realtà la sezione Tiger Competition

ha proposto alcuni altri notevoli titoli come il franco-svedese Excess

Will Save Us della giovane regista Morgane Dziurla-Petit in cui si

racconta di un minuscolo paesello nel nord della Francia che mobilita decine di

auto della polizia, dopo una telefonata in cui una donna spaventata afferma di

aver udito degli spari e delle grida tipo “Allah

Akbar!”. Si risolverà tutto in un misunderstanding

in quanto gli spari provenivano da un semplice e ignaro cacciatore di piccioni.

Dziurla-Petit, partendo da un’indagine presso la sua famiglia per allargarla

poi all’intero paesello, firma un film fresco, a tratti divertente nella messa

in scena a volte surreale, con buone soluzioni narrative sempre in bilico tra

fiction e doc. Dieci muniti in meno avrebbero forse giovato al ritmo di questo

lungometraggio che è figlio a sua volta di un corto del 2019 presentato a

ClermontFerrand e in seguito dilatato facendolo diventare un lungometraggio.

Affonda le sue radici nel reale

anche il delicato, minimalista, intimo, film messicano Malintzin 17montato da Mara Polgovsky dopo aver,

casualmente, ritrovato il girato del fratello Eugenio, scomparso a soli 40

anni. È la storia di un uccellino che cova nel suo nido costruito tra i fili di

un palo della corrente elettrica. Un nido a prova di pioggia, smog e

quant’altro; con scoiattoli e uomini che corrono e si aggirano senza sosta e

senza storia. Eugenio Polgovsky ha filmato tutto ciò per mesi dal balcone della

sua casa, interagendo nel contempo con la giovanissima figlia in un rapporto di

grande scambio e confidenza. La vita, la sua quotidianità, ripresa nel suo divenire

e montata infine dalla sorella Mara in un tenero e toccante tranche de vie.

Un pezzo di vita che ritroviamo anche in The

Plains dell’australiano David Easteal che utilizza gli stilemi della docufiction per portarci dentro

l’alienazione del protagonista. Siamo nella realtà suburbana di Melbourne e del

suo straniante quotidiano, inesorabile ripetersi. Potremmo anche chiamarlo Alle cinque della sera, come la famosa

poesia di Garcia Lorca, in quanto è proprio alle cinque della sera che questo

avvocato australiano, alle soglie della pensione, esce dal lavoro e torna a

casa con la sua automobile in una sorta di coazione a ripetere, caratteristica

della natura iterativa del pendolarismo. Easteal cura regia, scrittura,

montaggio e scenografia, scandite in sole undici lunghissime sequenze (che si

svolgono in stagioni visibilmente diverse), dove in cinque di queste sequenze

assume anche il ruolo di compagno di viaggio e collega dell’avvocato. Un

insolito e intrigante “road movie ”, dagli aspetti inquietanti in quanto

la vita appare unicamente come l’ennesima fatica di svegliarsi, di andare al

lavoro e di tornare a casa. Qualcosa di assimilabile al criceto nella sua

ruota. The Plains coinvolge e cattura lo spettatore senza annoiare,

nonostante le quasi tre ore di proiezione in un solo ambiente: l’abitacolo

dell’automobile con gli occupanti ripresi sempre di spalle. Una location che,

pur avendo molti precedenti famosi nel cinema, riserva in questo caso nuove

piacevoli novità e sorprese.

Siamo sempre dalle parti del docufiction anche con Proyecto

Fantasma del cileno Roberto Doveris. Con quest’opera indie,

interpretata dall’ottimo Juan Cano, e girata tutta nell’appartamento di

proprietà del regista stesso, si dipanano situazioni ed episodi realmente

accaduti a Doveris nel corso del tempo. Il film mette in scena questo giovane

aspirante attore in cerca di scritture e progetti sui quali spendersi. Doveris

recita anche nel film, oltre a curare la regia, per offrire una

rappresentazione ancor più veritiera e autentica dello stile di vita odierno

dei giovani, non solo cileni, cresciuti sotto gli effetti di youtuber, di

influencer e di una sessualità fluida vissuta nell’assoluta normalità e senza

particolari problemi. Sessualità fluida che ritroviamo anche in Kafka

for Kids dell’israeliano Roee Rosen, un pittore, artista, regista che

ha tra le sue più grandi passioni proprio Kafka e il suo romanzo più famoso “The Metamorphosis”. Con un impianto

visivo che potrebbe anche ricordare, per certi versi, Georges Méliès, con

scenografie di cartone e gli attori parte integrante di oggetti come il

paralume o il cuscino, Rosen sembra rivolgersi ad una specie di tv dei ragazzi

dove i bambini però sono adulti. A due terzi il film vira dall’impianto

surreale e naif a indagine documentaristica sui modi in cui la giovinezza viene

definita dalla legge militare israeliana nei territori occupati. Infatti i

territori occupati offrono una doppia legge: i coloni sono governati secondo la

legge israeliana mentre i palestinesi sono sotto la legge militare, con una

definizione quindi molto diversa. Analoga fluidità la ritroiviamo anche nel

caustico Met mes dell’olandese Sam

de Jong. Un film ultra pop, dai colori sgargianti, iperrealisti, con

grandangoli molto spinti e movimenti di macchina frenetici. Con un insolito e

originale punto di vista della macchina da presa in soggettiva con la pallina

del gioco del volano. Macchina da presa che vola così da una racchetta

all’altra in questa storia di coltelli e bugie (come sempre dalle gambe corte)

per raccontare il frenetico mondo dei giovani d’oggi, che vivono fluidamente,

senza obsoleti tabù o inibizioni. Alla fine il protagonista, però, verbalizzerà

il suo più grande desiderio: «Vivere

senza Internet!».

In bilico fra documentario e

fiction il film cinese Silver Bird and Rainbow Fish di Lei

Lei, un’emergente giovane regista di Pechino che mescola diversi livelli visivi

e narrativi: dallo stop motion in cui modella dell’argilla, a riprese di

vecchie foto di famiglia, a filmati documentari e animazioni pop-art, il tutto

per esplorare temi come la memoria e la sua percezione. Ne risulta un

avvincente e affascinante percorso sulla potenza della nostalgia, sentimento

che fonde una forte storia familiare con la storia del paese in

un’ambientazione potente ed evocativa, durante uno dei più cruciali momenti

storico/politico della Cina di Mao.

Sempre dalla Cina anche To

Love Again opera prima del giovane regista Gao Linyang, già apprezzato

sceneggiatore. Il trentunenne Linyang con incredibile maturità ha scritto e

diretto questo film che affronta le vicende di una coppia della terza età nella

Cina odierna. Come tutte le coppie che hanno un lungo vissuto alle spalle anche

i protagonisti di questa storia devono fare i conti col loro passato, trascorso

nella Cina negli anni ’80, e col presente dove i riti sono sempre collettivi:

dal matrimonio ai funerali. La scrittura e la regia di questo film alternano

sapientemente momenti drammatici e situazioni più leggere, tanto da far

credere, alla fine, di essere quasi difronte a un documentario. Un curioso

contrappunto, nell’ambientazione cinese del film, è rappresentato dalla colonna

sonora di sapore occidentale che richiama alla memoria gli splendidi accordi di

chitarra di Ry Cooder in Paris Texas. Il film ha vinto il

premio Fipresci 2022 [giuria

composta da: Diego Faraone (Uruguay), Ana Sturm (Slovenia), Andrea Crozzoli

(Italia), Essam Zakarea (Egitto) e Ronald Glasbergen (Olanda)] con la seguente

motivazione: “un’osservazione tenera e

struggente di due anime profondamente ferite, un ritratto di una generazione

ossessionata dai traumi del passato e uno spaccato di vita delizioso e

agrodolce della quotidianità di una coppia di anziani nella Cina contemporanea”.

Un festival, quindi,

complessivamente giovane, vivace, curioso, contaminato, per raccontarci un

mondo in continuo divenire, fluido, ondivago, dove ancora una volta, però, il

cinema si rivela strumento essenziale e attendibile di narrazione,

documentazione e riflessione.